Flexibilisierung leicht gemacht

Eine Herausforderung für elektrische Energieversorgungsnetze ist das Aufrechterhalten des ständigen Gleichgewichts zwischen Verbrauch und Erzeugung. Der Ausbau von erneuerbaren volatilen Energiequellen verschärft diese Problematik und verursacht durch den steigenden Anteil an erneuerbarem Strom aus volatiler Erzeugung einen höheren Aufwand und Kosten für Systemdienstleistungen. Eine Maßnahme, um dem entgegenzuwirken, sind flexibel betriebene Verbraucher, die durch Demand Side Management (DSM) auf die Erzeugung abgestimmt betrieben werden können, um das elektrische Versorgungsnetz zu entlasten und stabilisieren.

Die Identifizierung solcher Verbraucher, oder Flexibilitätspotentiale, ist aufgrund der Diversität und Komplexität von industriellen Prozessen jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv. Jede Anlagen- und Prozesssituation wird aktuell einzeln betrachtet. Im Hinblick auf diese Herausforderungen ist das übergeordnete Ziel dieses Projektes, allgemein gültige und strukturierte Analyseschritte zur Identifizierung, technischen Beschreibung und techno-ökonomischen Bewertung von elektrischen, thermischen und stofflichen Flexibilitätspotentialen in der Industrie zu finden.

Zur systematischen Betrachtung dieser wurde im Rahmen des Projektes ein Leitfaden erstellt, der Unternehmen dabei unterstützen soll Flexibilitätspotentiale zu identifizieren und weitere Schritte zur Hebung dieser daraus ableiten zu können.

Was versteht man unter Flexibilität, Flexibilitätspotential und Flexibilitätsperspektiven?

“Energieflexibilität bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, seinen Energiebezug an sich verändernde Rahmenbedingungen (z. B. volatile Energiepreise oder regulatorische Änderungen) anzupassen.” (Zitat Wikipedia)

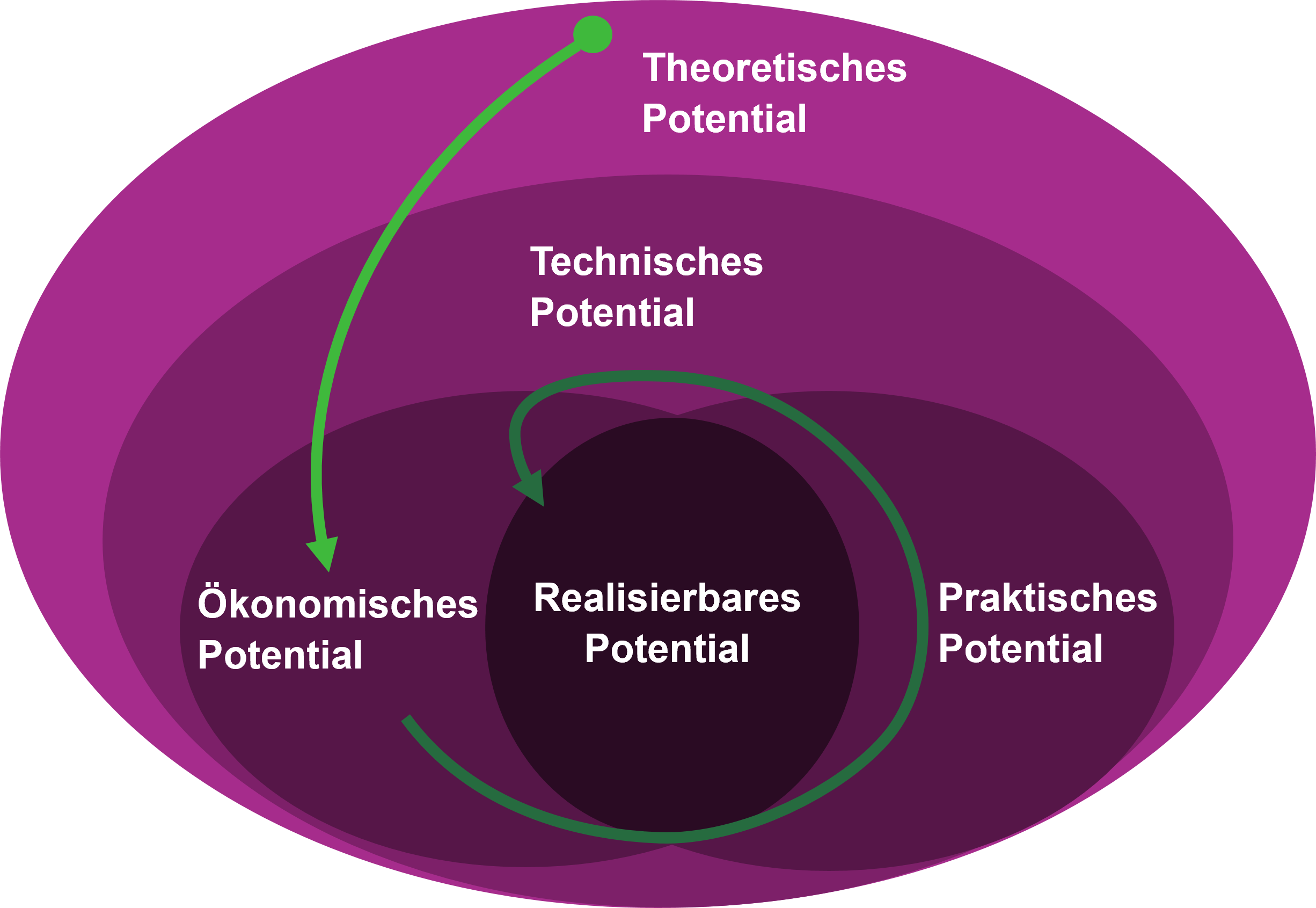

Potentiale: Um die Möglichkeiten der industriellen Energieflexibilität zu verstehen, ist es hilfreich, zwischen verschiedenen Potentialarten zu unterscheiden. Diese sind in der nebenstehenden Abbildung dargestellt und geben an, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen Flexibilität tatsächlich nutzbar ist:

- Theoretisches Potential: Beschreibt die maximal mögliche Leistungsänderung pro Zeitschritt unter idealen Bedingungen. Es ist eine rein rechnerische Größe, die den äußersten Rahmen vorgibt, praktisch aber oft nicht erreichbar ist.

- Technisches Potential: Umfasst die Flexibilität, die unter den tatsächlichen technischen und prozessspezifischen Rahmenbedingungen einer Anlage möglich ist. Hier spielen Prozess- oder Anlagenspezifikationen, wie Betriebszeiten, maximale Abrufdauern, Regenerationszeiten oder Sperrzeiten, sowie Kapazitäten von Material- und Energiespeichern eine Rolle.

- Ökonomisches Potential: Der Anteil des technischen Potentials, der sich wirtschaftlich lohnt. Hier ist entscheidend, ob die durch Flexibilität erzielten Erlöse die zusätzlichen Kosten übersteigen.

- Praktisches Potential: Der Teil des technischen Potentials, der sich auch unter realen Rahmenbedingungen - wie organisatorischen Abläufen, rechtlichen Vorgaben oder sozialen Faktoren - tatsächlich umsetzen lässt.

- Realisierbares Potential: Die Schnittmenge aus wirtschaftlichem und praktischem Potential. Es zeigt auf, welcher Anteil der Flexibilität tatsächlich im Betrieb genutzt werden kann.

Flexibilitätsperspektiven: Umstellung des aktuellen Energiesystems zur Erhöhung der Flexibilität, beispielsweise Integration von Speicher aber auch eigener volatile Energieversorgung.

Leitfaden zur Bestimmung von Flexibilitätspotentialen

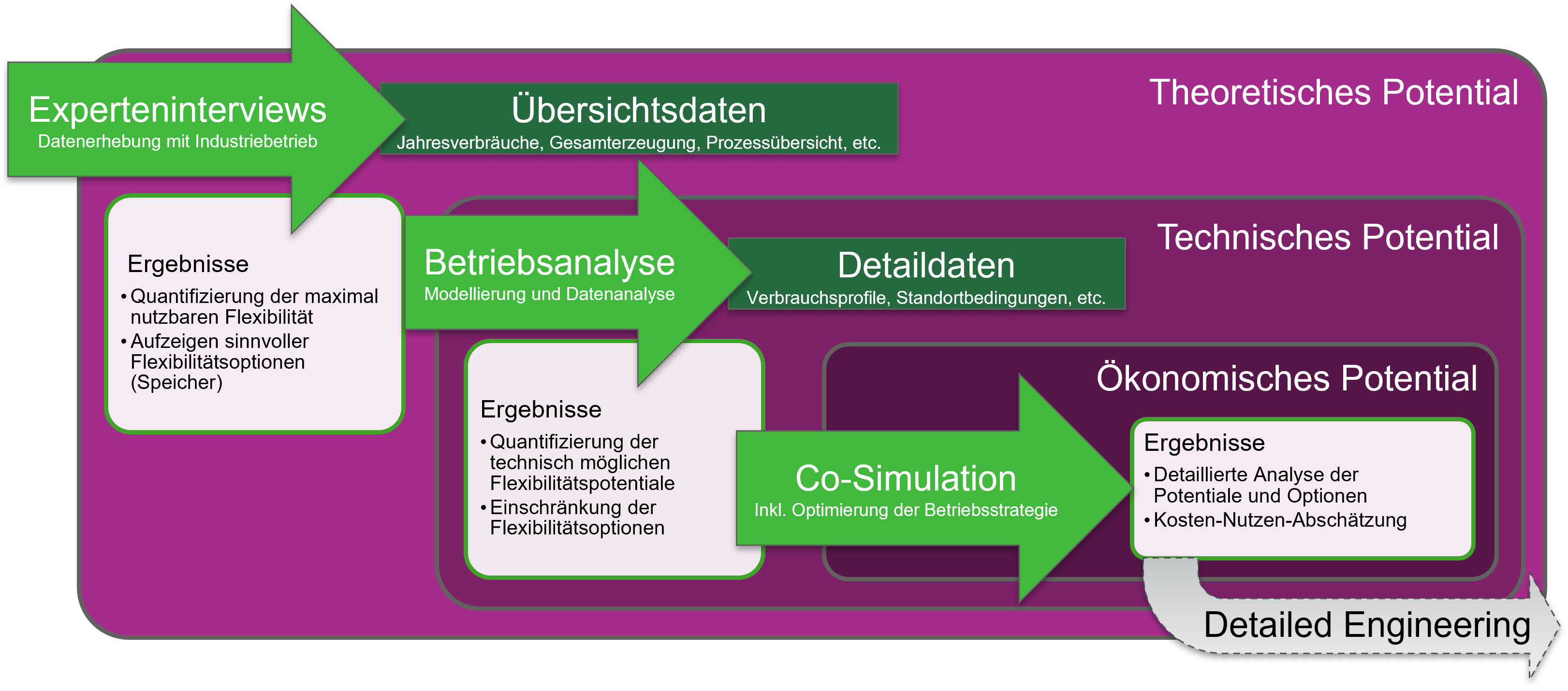

Aufbauend auf der Klassifizierung der unterschiedlichen Potentialklassen wurde eine allgemeine Methodik entwickelt, mit der systematisch und schrittweise die Potentiale erhoben werden können, um die Flexibilität eines Unternehmens zu bestimmen und zu bewerten. Es handelt sich um einen iterativen Prozess (siehe Abbildung), der schrittweise immer tiefer in die Potentialklassen einsteigt. Diese Vorgehensweise erlaubt es bereits relativ früh Hürden zu erkennen und ermöglicht gegebenenfalls einen frühen Abbruch, sowie die Definition notwendiger Schritte, bevor zum nächsten Schritt übergegangen werden kann. Um die Barriere hierfür niedrig zu halten, wird die Komplexität der Bestimmung schrittweise erhöht.

Interview/Ersterhebung

Als ersten Schritt in der Bestimmung von Flexibilitätspotentialen wurden Interviews mit Personen aus unterschiedlichen Verantwortungsbereichen im Unternehmen identifiziert. Diese sind unumgänglich, um den zu analysierenden Betrieb einmal grob kennenzulernen, und Einblicke in die Prozesse zu bekommen. Dadurch ist es möglich herauszufinden, ob der Betrieb überhaupt Flexibilität in jeglicher Form aufweist. Diese Interviews sollen dabei die grundlegenden Fragen beantworten, die zur Bestimmung von Flexibilitätspotentialen erforderlich sind, ohne dabei tiefes Expertenwissen zu benötigen.

Betriebsanalyse

Im zweiten Schritt werden die erhobenen Daten schnell analysiert und eine erste Bewertung der Flexibilität abgegeben. Diese sollte möglichst leicht zu interpretieren sein, wie etwa mit einem Score zwischen 0 und 100. Weiters können aus den Interviewergebnissen auch bereits einfache Maßnahmen abgeleitet werden, um die Flexibilität zu erhöhen. Für die weiteren Schritte ist es außerdem notwendig die Produktions- und Energiedaten des Unternehmens vor- bzw. aufzubereiten. Hierfür empfiehlt es sich einen Prozess aufzusetzen, der die Daten automatisiert speichert, aufbereitet und zugänglich macht.

Optimierung/Simulation

Für weitere Analysen empfiehlt es sich dann mit Hilfe einer einfachen Simulation zu beginnen, um das Verschiebepotentiale der einzelnen Prozesse zu bestimmen. Dies erlaubt einen Einblick in das ökonomische Potential zu erlangen. Die grundlegende Idee hierbei sollte es sein die Last- und Produktionsprofile des Unternehmens zu untersuchen und spezifische Blöcke zu identifizieren die ersetzt oder verschoben werden können. Mithilfe eines Optimierungstools kann dann das ökonomische Potential durch die Anpassung des tatsächlichen Produktionsplans an beispielweise variable Stromtarife abgeschätzt werden.

Detailed Engineering und Umsetzung

Im letzten Schritt geht es dann um das realisierbare Potential. Aufbauend auf den Ergebnissen aus der Simulation muss nun evaluiert werden, wie dieses Potential tatsächlich gehoben werden kann. Hierfür empfiehlt sich eine detaillierte Simulation, welche das gesamte Energiesystem sowie den Produktionsplan berücksichtigt und daraus im Sinne einer übergeordneten Regelungsstrategie das tatsächlich umsetzbare Potential bestimmt. Diese Tools sind oftmals komplexer und sehr Unternehmensspezifisch, allerdings unumgänglich, wenn es um die tatsächliche Realisierung von Potentialen geht.

Zwischen jedem der Schritte sollte eine Evaluation der Ergebnisse stattfinden, um abschätzen zu können, ob weitere Schritte gesetzt werden. Für eine erstmalige Abschätzung von Potentialen im Betrieb sollte jedenfalls die Betriebsanalyse durchgeführt werden.

Tools & Unterlagen

Zur Unterstützung in der Anwendung des Leitfadens wurden im Rahmen des Projektes Unterlagen und Tools entwickelt, welche hier teilweise zur Verfügung gestellt werden. Diese Tools sollen als Hilfestellung zur eigenen Anwendung des Leitfadens oder als Vorbereitung für eine tiefergehende Simulationsstudie Anwendung finden. Die Ergebnisse sollten dennoch kritisch überprüft werden und nicht als detaillierte Analyse interpretiert werden.

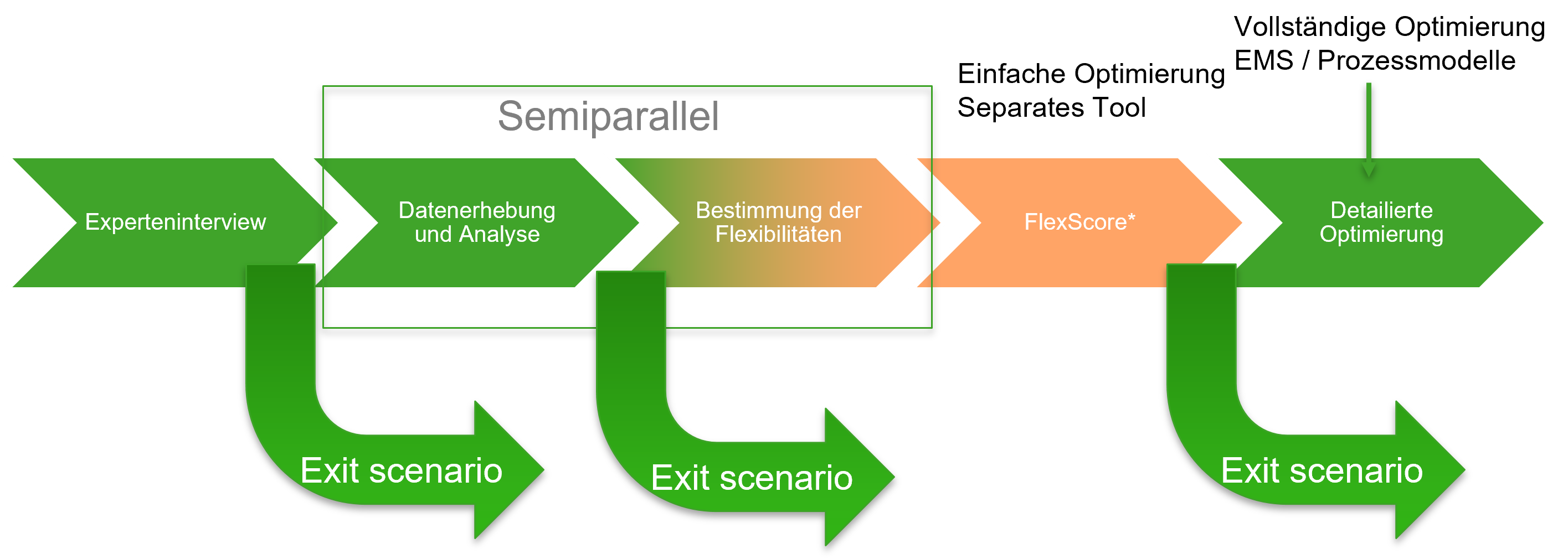

Die nebenstehende Grafik soll nochmals schematisch darstellen welche Schritte in der Anwendung des Leitfadens durchzuführen sind, und welches der hier angebotenen Tools dabei bereits eine Unterstützung liefern soll.

Fragebogen

Der Fragebogen soll als Unterstützung bei den Interviews dienen. Dieser kann vorab von den entsprechenden Verantwortlichen ausgefüllt werden, und in einem direkten Gespräch gemeinsam evaluiert werden.

FLEXcel

Dieses Excel-basierte Tool ermöglicht eine Abschätzung der Flexibilität zur Eigenanwendung basierend auf dem -Leitfaden . Dokumentation und Anleitung finden Sie in unter .

FLEXscore

Der FlexScore bestimmt auf Basis von Lastprofilen aus dem Unternehmen Verschiebepotentiale einzelner Prozesse, und somit die Betriebsflexibilität.

Betriebsoptimierung und Szenarioanalysen

Ein Simulationsframework zur Betriebsoptimierung inklusive optimaler Regelungsstrategie wurde entwickelt und getestet. Dieses Tool ist nicht kommerziell verwendbar aber Details dazu können in Publikationen , sowie im Leitfaden entnommen werden. Für eine detaillierte Analyse des Betriebs kann mit den Verantwortlichen des Projekts Kontakt aufgenommen werden.